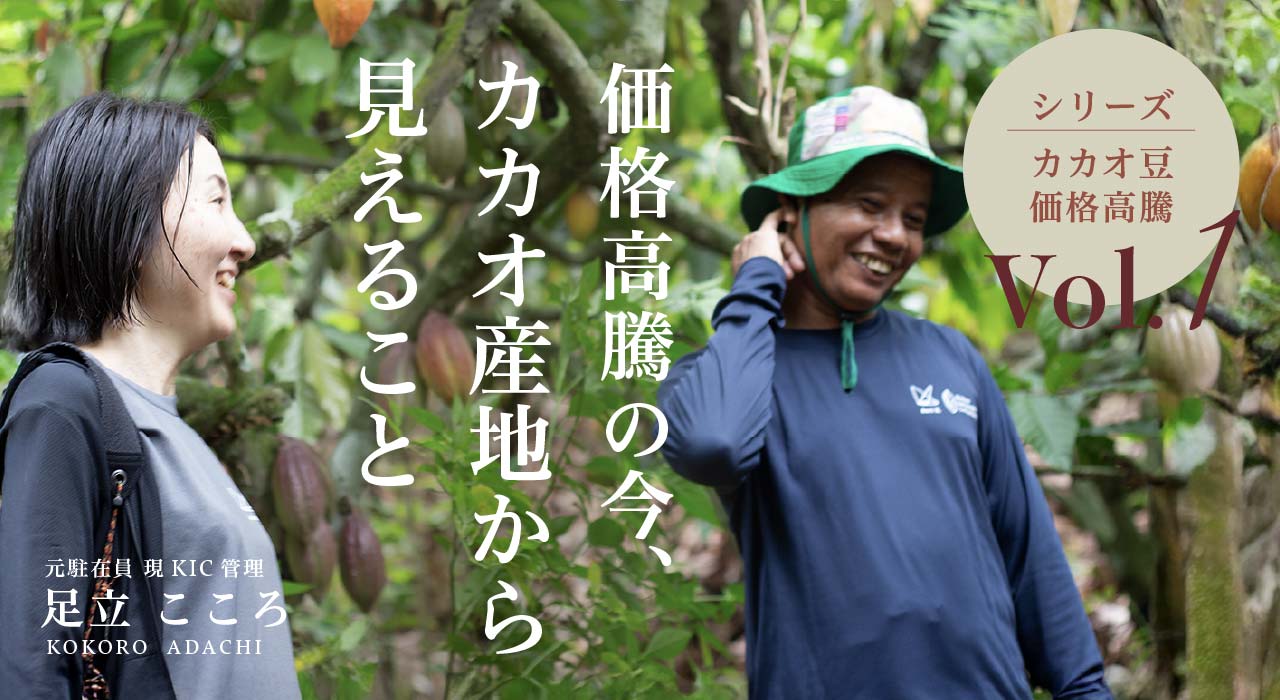

こんにちは!今回のブログのテーマは、この2年ほどよく聞くようになった「カカオ価格の高騰」についてです。現地インドネシアに長く滞在していた元駐在員、足立の視点から、ちょっと深掘りしてみたいと思います。あわせて、私たちdari Kがカカオ豆を手がけているインドネシア・スラウェシ島の現場で何が起きているのかをお伝えします。

世界で何が起きているのか? ——高騰の引き金はアフリカ

実は、今回の価格高騰のきっかけはアフリカにあります。特にガーナやコートジボワールといった主要生産地では、2023年〜2024年にかけて天候不順による干ばつや大雨・洪水の影響、そして深刻な病害が発生し、収穫量が大幅に減少しました。

カカオは世界供給の70%以上をアフリカ産が占めているため、供給不安が一気に高まり、国際相場は急上昇。なんとこの1年足らずで、価格は約3倍に跳ね上がりました。

インドネシアはどうだったのか?——安定収量でも価格は上昇

このアフリカ主要生産地の収穫量減の中、実はインドネシアでは収穫量が比較的安定していました。もちろんスラウェシ島でも天候不順や病害がない訳ではありません。ただ2024年は気象条件に比較的恵まれていたため、生産性を減少させるほどの深刻な状況はありませんでした。

しかしインドネシアでも価格は上がりました。

理由は、「インドネシア国内のカカオ豆取引価格が国際市場に連動して決まる」からです。

下のグラフをご覧ください。

このように、国際相場(グレー)と現地相場(オレンジ)はほぼ同じ動きをしています。インドネシア政府は、カカオ豆の国内取引価格に直接的な価格統制を行っていないため、グローバルな価格変動がそのまま波及してしまうのです。

インドネシア政府は2010年に輸出関税の制度を見直し、相場に応じて5~15%の関税が課される仕組みに変更。価格が高ければ関税率も上がる仕組みで、2024年4月の高騰以降は、最高税率の15%が続いており、これも価格の上昇に拍車をかけています。

消費者と農家——対照的な温度感

この状況に、私たち日本の企業や消費者は、当然ながら緊張感を持っています。

「同じ仕入れ金額で、これまでの3分の1しか原料が買えないかもしれない」

「原料が手に入らなければ、チョコレート製品が作れないかもしれない」

そんな声が飛び交う中、世界各国の買付先がカカオを奪い合うような状況も生まれました。

一方で、現地農家の雰囲気はというと…かなり違います。

「同じ作業で、収入が3倍以上になる!」

そう、単純に言えば「ラッキー!」という気持ちが強いのです。

収入が一気に増大したことを受け、車を購入したり家の修繕をしたり、目に見えて日々の生活が良くなっている様子も見られます。そして新しい農地を購入して開拓するなど、カカオへの関心も高まっています。さらには、少しでも価格が下がると「少し保管しておいて、また高くなった時に売ろう」という売り控えをする農家も増え、農家ひとりひとりが投資家のような動きも見せています。

今の状況をどのように感じているのか農家の方にインタビューした際には、「もし価格が以前のように下がったとしても、生活が以前のように戻るだけと思えば、特に不安はない」とおっしゃっている方が多く、こういった視点にも温度差を感じました。

変化と不安

私たちももちろん価格高騰の影響を受け、「これまで通り」が通用しなくなってしまいました。苦渋の選択として、商品の値上げを行わせていただきましたが、日々の価格の変化に一喜一憂する毎日を過ごしています。

ただ、変化は悪いことだけではありませんでした。カカオの価格高騰を受け、より生産量を増やしたいと思ったカカオ農家の方々は、それまで消極的だった老木の植え替えにも前向きな姿勢を見せています。これは私たちにとっては、価格高騰がもたらしたポジティブな変化と捉えています。

とはいえ、私たちはこのカカオの歴史に残る価格高騰の状況がもたらす人々の認識への影響に懸念も抱いています。

私たちdari Kは、「品質が高いからこそ適正価格で評価される」という構造を、インドネシアのカカオ産業に根づかせたいと考えてきました。

今、価格が高騰しているからといって「品質に関わらずどのカカオも高い」が当たり前になってしまうと、“良いものがきちんと評価される文化”が育っていく前に終わってしまうのではという不安もあるのです。

私たちが今できること

それでも私たちは悲観しているわけではありません。

日々変化する状況の中で、これまで以上に農家さんとの対話を重ねています。大切にしているのは「一緒にカカオ豆を手がけていきたい」という想いを、変わらず伝え続けることです。

たとえば、農家さんにとって大切なイスラム教の断食月「ラマダン」明けを共に祝うこと。

また、カカオの実に悪影響を及ぼす病害虫に対し、日本のテクノロジーを活かした取り組みを始めること。さらに、カカオ農園ツアーの開催や、お取引先様の産地訪問アテンド、農家さんを日本に招待してのイベント企画など、さまざまな活動を行っています。

一つひとつは小さな出来事かもしれません。

でも、それらを続けることで、物理的な距離はあっても、着実に信頼関係を積み重ねていっています。カカオ産地と消費国を繋げ、相互に理解し合い、そしてお互いの想いに共感が出来るよう、農園ツアーも継続して行っていく計画です。

また、無印良品を運営する良品計画さんのように「背景のあるものづくり」に共感してくださる企業が、安定的にインドネシア産カカオを取り扱ってくださっていることも、大きな追い風です。カカオ農家さんが「インドネシア人でも知っている無印良品の商品に自分たちのカカオが使われていると仲間に紹介することがとても誇らしいです」と話してくれていて、私たちと関わることがやりがいに繋がってくれている様子が見られて本当に嬉しい瞬間でした。

dari Kがロッテグループの一員となり、「dari Kらしさとは何か」を一層期待されているように思います。そしてそれを突き詰めて考える機会も本当に増えたのでは…。私たちだけでは難しいことでも、グループの力をたくさん借りつつ、「dari Kらしいカカオのおいしさを追求していくこと」を軸に、インドネシアのカカオの特長を最大限に引き出す発酵の安定化とさらなる品質向上に向けた取り組みを続けています。

お伝えしたいことが溢れてきて、毎回ブログは長くなりがちですが笑、とにかくお伝えしたいのは、dari Kを応援してくださっているお客様やお取引先様に支えられて、現地で関わる農家さんと共に真面目にカカオと向き合うことが出来ています。そしてその風を感じ、カカオ農家さんがひたむきにカカオ栽培に取り組んでくださることで、またみなさんにdari Kカカオをお届けすることが出来ています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

この輪をもっともっと大きく広げることで、インドネシアのカカオの世界に“良いものをきちんと評価していく文化“を根付かせたいと思っています。

次回は商品開発担当・襖田(ふすまだ)が、「カカオだからこそ」を追求するdari Kの商品づくりの裏側を語ります。

・なぜ今“良い豆が評価されにくくなっている”のか

・“価格に見合う付加価値”をどう生み出すか

・「特別発酵カカオ」や「マイカカオラテ」に込めた想い

これまでと同じチョコレートが、原料によって高くなってしまうだけではない、「カカオの新しい価値」を考えるきっかけに。ぜひご覧ください。

【第2回】カカオ高騰で「良い豆が評価される文化」は終わる?

dari Kが「カカオだからこそ」を追求する理由。商品開発担当の視点から

https://www.dari-k.com/blog_post/soaringcocoaprices2/